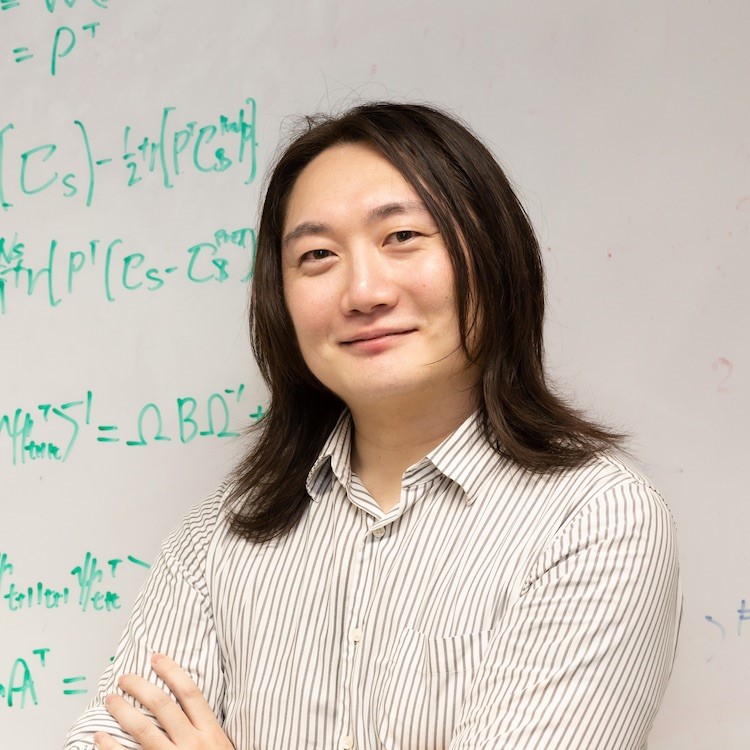

予測符号化原理に基づく実ロボットの知能化と事例:尾形 哲也(早稲田大学 理工学術院 基幹理工学部 教授)

深層学習に代表される機械学習では、大量のデータを学習し、最適な汎化性能を持つモデルの作成を目的とする。しかしながら、開かれている実世界で活動する実ロボットにおいて、全ての状況で最適なポリシーを獲得することは不可能であり、...

応用脳科学アカデミー

深層学習に代表される機械学習では、大量のデータを学習し、最適な汎化性能を持つモデルの作成を目的とする。しかしながら、開かれている実世界で活動する実ロボットにおいて、全ての状況で最適なポリシーを獲得することは不可能であり、...

乳幼児の認知発達はどのような神経基盤に支えられているのか.乳幼児が獲得する社会性やそこに内在する個性の発生機序は,まだ未解明な部分が多い.本講演では,脳の統一原理とされる予測符号化理論に基づいた計算論的研究を紹介する.講...

脳を構成する神経細胞は、どのように生物の優れた知能を実現しているのでしょうか?例えば、壁の近くにリンゴがあるとき、私たちはリンゴが壁の形に欠けているとは考えず、リンゴの一部が壁に隠れていると考えます。こうした経験に基づく...

過去の経験に基づき、将来を予測し、意思決定に役立てる能力を「学習」といいます。我々人間の脳は、意識することなく簡単に実現してしまっている学習ですが、どのような仕組みでそれが実現されているのでしょうか?本講義では、機械学習...

これまでの身体障がいのある方を中心とした障がい者雇用から脱却し、知的・精神・発達障がいがあっても企業就労の場で、個人が持つ能力を最大化することのできる企業でありたいと考え、人事部内に知的・精神障がいのある方々をチームで...

自然セラピーがもたらす生理的リラックス効果を紹介し、それらのデータを元に、最近、見いだした「生体調整効果(高い場合は低下させ、低い場合は上昇させて、生体を調整する効果)」と「個人差」について、以下の2パートに分けて講演し...

脳における情報処理の素過程を担っているのは化学反応、すなわち物質現象に他ならず、五感を介して脳に入力される情報は、究極的には脳の特定の部位に特定の化学物質を投与したのと同じ反応を引き起こす。すなわち脳においては、生命活動...

中国人民解放軍内で提起され始めた「制脳権」と、米国における「マインド・ウォーズ」、「ニューロ・ウォーズ」の概念、脳・神経科学技術に関する研究・開発や軍事・安全保障領域への応用を説明した上で、脳・神経に関する科学技術の軍事...

fMRIをはじめとする脳イメージング技術の発展によって、ヒトの内観を驚くほど詳細に調べることが可能となりつつあります。一方、脳イメージング技術には実験デザインや解析に種々の制約があり、その解釈には注意が必要です。本講義で...

脳の中には1000億もの神経細胞と、さらにその数倍の数のグリア細胞が存在し、神経機能を営んでいます。このような脳の細胞は「神経幹細胞」というタネの細胞から作られ、大部分は胎児期に生まれますが、例えば海馬の中などでは生涯に...