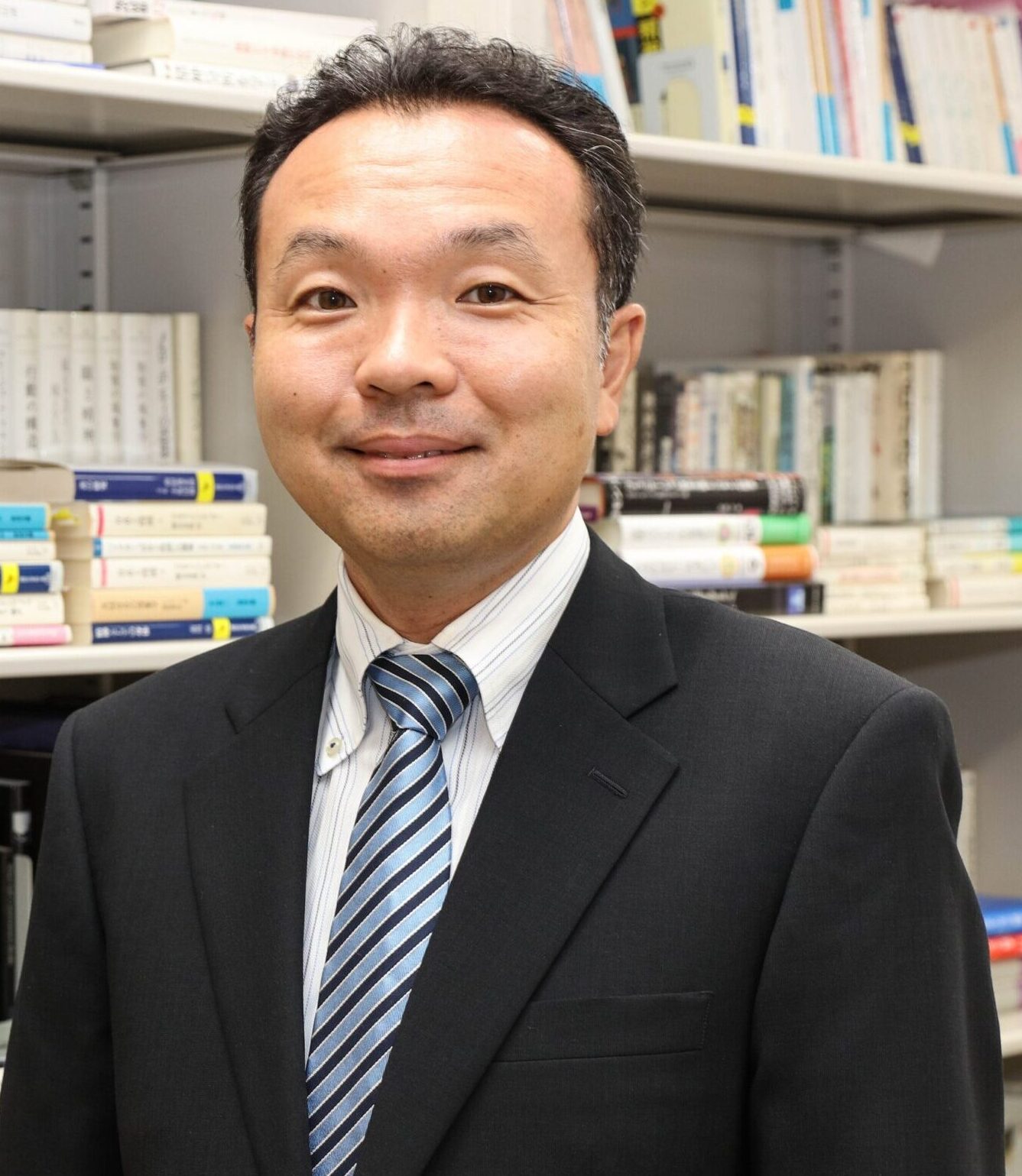

褒めとwell-being:脳科学からのアプローチ 定藤 規弘(立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(特別招聘研究教員))

ヒトの社会は、血のつながらないヒトとヒトとの間の役割分担で成り立っています。ここで大切なのは、他人のためにみずから行動すること(向社会行動)です。この向社会行動が起こる理由のひとつとして、他人に「ほめられる」ことがありま...

応用脳科学アカデミー

ヒトの社会は、血のつながらないヒトとヒトとの間の役割分担で成り立っています。ここで大切なのは、他人のためにみずから行動すること(向社会行動)です。この向社会行動が起こる理由のひとつとして、他人に「ほめられる」ことがありま...

この講演では,まず創造性の定義や類型,段階などに関する代表的な議論を紹介しながら,生き物の特性や,ヒトとテクノロジーとの共変化について取り上げていきます。そのあと,AI等の先端技術と創造性との関係について概説します。人が...

理学療法士として障がいのある方々に適切な医療支援を行っていくうえで、その方々からの信頼を得ることは重要であることは言うまでもない。これまでの経験より対象となる方から信頼関係を得ることは身体機能の回復にも何かしらのポジテ...

いま、企業による障害者雇用は大きな転換点を迎えています。DX進展による仕事の減少は、企業に既存社員の学び直しを突きつけ、引き上げられる雇用率は、各社の取り組みの経済的価値や社会的価値を問い直しています。同時に経営アジェ...

組織や日常生活において個々人の個性を理解し、受け入れ、活かしていくこと(ダイバーシティ&インクルージョン)が重要になってきています。本講義では、われわれの脳が他者をどのように理解し、受け入れるのかを見ていきながら、さらに...

子どもは母語を”自然に”身につけていくように見えます。しかし、“自然に”とはどういうことなのでしょうか。子どもに話しかけるときも、大人どうしで話すときのような話し方を心がけた方がいいということでしょうか。また、現代におい...

脳の中には1000億もの神経細胞と、さらにその数倍の数のグリア細胞が存在し、神経機能を営んでいます。このような脳の細胞は「神経幹細胞」というタネの細胞から作られ、大部分は胎児期に生まれますが、例えば海馬の中などでは生涯に...

自然セラピーがもたらす生理的リラックス効果を紹介し、それらのデータを元に、最近、見いだした「生体調整効果(高い場合は低下させ、低い場合は上昇させて、生体を調整する効果)」と「個人差」について、以下の2パートに分けて講演し...

認知行動療法は、認知理論と学習理論を背景として、人のものの考え方、行動の仕方に注目して介入をしていくことにより、心理的な変容を促そうとする心理介入の総称であり、発展しつつある科学の一分野とも捉えられている。本講義において...

精神医学に関連する心理学的研究は疾患の負の側面に焦点を当て、それを是正するような治療アプローチが中心であった。著者自身も、感情や情動といったテーマの認知神経科学的研究を行ってきたが、どちらかと言えば、ネガティブな感情を...